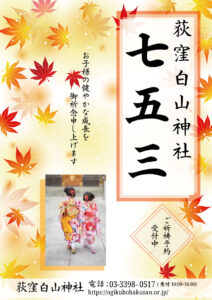

祭事のご予約等に関してからご覧になりたい方は、こちらへ

七五三ってなんですか?

七五三ってなんですか?

日本では昔から人生の区切り区切りには神社等でさまざまなお参りをしていました。

七五三は元々、子供の年祝いをする古くからの風習に由来するもので、医療の発達していない時代には「七歳までは神のうち」という言葉があったほど、子どもの死亡率が高かったため、旧暦の11月15日に氏神様への収穫の感謝を兼ね、子供の成長の無事を感謝し、加護を祈るようになった事が元となっています。

なぜ、3歳、5歳、7歳にお祝いをするのでしょう?

七五三は3歳の男女児、5歳の男児、7歳の女児が晴れ着を着て、親子そろって神社等にお参りに行き、

子供のこれまでの成長を神様に感謝し、これからも神様に御守り頂けるようにお願いする御神事として現在も行われています。

平安当初から行われているこの祭事には、それぞれの年齢には意味があり、それぞれの祭事には別々の意味がありました。

3歳は「髪置(かみおき)」の祭事、5歳は「袴(はかま)着(ぎ)」の祭事、7歳は「帯(おび)解(とき)」の祭事と言い、当初は別々の祭事として行われていましたが、明治時代以降、一般的な祝い事として民間に広まって行く際に、七五三という一つの祭事に移り変わって行きました。

七五三は、子供達が初めて大人と同じ服装をし、一人前の大人の仲間入りをするという大切な行事でもあるのです。

(それぞれの祭事の詳細に関しては、各項にて)

3歳 「髪置(かみおき)」の祭事

3歳の時に行われる祭事は「髪置(かみおき)」と呼ばれ、諸説ありますが平安時代、男女ともに生まれてから3歳までは髪を剃る習慣があったことから、3歳になり髪を伸ばし始める際に「胎髪を取り、改めて髪を伸ばし始める儀式」を行ったものが「髪置き(かみおき)」の祭事とされています。

袴(はかま)着(ぎ)」の祭事

5歳の時に行われる祭事は「袴(はかま)着(ぎ)」(もしくは「着袴(ちゃっこ)」)と呼ばれ、当初は男女ともに「初めて袴を付ける儀式」として行われました。時代の変遷により現在では男児のみの祭事とされています。

「帯(おび)解(とき)」の祭事

七歳は「帯(おび)解(とき)」と言われ、鎌倉時代から生まれた風習であり、7歳の女児が付け紐で着ていた幼児の着物の着方から、大人と同じ幅の広い帯を結び「大人と同じ着物の着方を始める儀式」とされています。

七五三はいつしたらいいの?

かつて、七五三は旧暦の11月15日に行うと良いとされていました。

旧暦の15日が二十八宿の鬼宿日(鬼が出歩かない日)に当たり、何事をするにも良い日であり、また収穫月である11月に氏神への感謝をかねて子供の成長の無事を感謝し、加護を祈ったともされています。(諸説有ります)

現在は特別な日にちを決めて行う形では行っておりませんので、参拝者の方の都合に合わせてご予約、参拝頂けたらと思います。

当日の祭事について

祭事のご予約について

お電話にて事前にご都合の良い日をご予約頂きます。

特に10月下旬から11月15日までの土日は特に混み合いますので、あらかじめご予約ください。

祭事は一家族ずつ予約の順番で行いますが、混み合う時間帯などには時間がずれたり、順番の前後などが発生する可能性もありますので、御了承願います。

(七五三のお祝いをされるお子様が複数人いらっしゃる場合はあらかじめご予約時にお伝えください)

ほとんどの方が9月~12月の間に行われる事が多いですが、それ以外の時期にもお受けできますのでお電話にてお問い合わせください。

*当日であってもキャンセル料などは頂きませんので、無断キャンセルなどはお止めください。必ずご一報お願いします。

*祭祀料、駐車場など一般的な質問に関しては、「よくある質問」のページをご覧ください。

社殿への昇殿について

昇殿へ上がられる方を七五三の方、そのほかの家族、親族を含めまして10名まででお願い致します。

七五三は神前でのお祝いの席でもあります。昇殿参拝時の服装は、Tシャツや短パン、スウェット、露出の高い服、素足などのカジュアル過ぎる服装はお止めください。

祭事中について

神職は祭事の際に、状況に応じて消毒、マスクを着用しますが、マスク着用時でも、祝詞を奉じる時のみマスクを外します。

また、プロアマ問わず、カメラマンの方に関しては祭事中の撮影はできませんので、あらかじめ御了承ください。

許可の無い録音、録画、写真撮影などは禁止させて頂きます。(天候などの状況により随時対応する場合があります)

*プロのカメラマンの方が撮影する場合は、事前に連絡してください。連絡が無い場合、状況によっては、境内での撮影の一切をお断りする事があります。

お電話でのご予約、お問い合わせは03-3398-0517まで

メールでのお問い合わせは、こちらからお願いします。(返信にはお時間を頂きます)

境内末社脇の石ネコ

境内末社脇の石ネコ